こんにちは!

大津美咲野整骨院です(^^)/

日々の施術経験を活かし、

皆さまの健やかな毎日をサポートするため、

美容や体のケアに役立つ情報を発信しています。

前回の記事は、

スキンケアだけで解決しない肌トラブルは、

「内臓の疲れ」が原因かもしれないことをご紹介しました。

まだご覧になっていない方は、

こちらをご覧ください↓

今回は、今日からできる「内臓を整えるケアのやり方」として、ツボ押しを紹介します。

ツボを刺激することで、体の内側から、

肌の調子を整えることが期待できます。

「ツボ押し」 は、

すき間時間に簡単に行えるので、

セルフケアとしてオススメです。

毎日の生活に取り入れて、

体の中から元気と美しさを引き出してみましょう!

ぜひ最後までご覧ください。

ツボ押しとは?

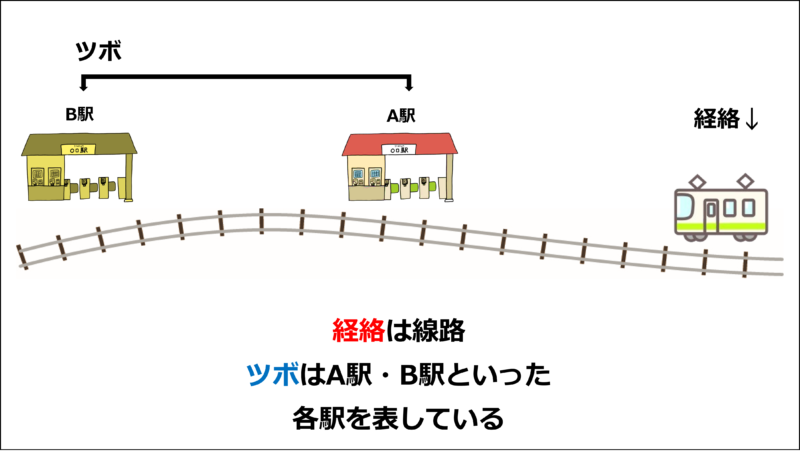

東洋医学には、「経絡(けいらく)」と呼ばれる、

エネルギー(気)の通り道があります。

その流れの要所にあるのが「ツボ」です。

例えるならば、経絡は電車が通る「線路」、

ツボはA駅・B駅といった「各駅」のようなもの。

ツボをやさしく刺激することで、

血流や自律神経のバランスが整い、

内臓の働きをサポートしてくれます。

つまり、ツボ押しは、

“からだの内側から整えるセルフケア” なのです。

内臓を整える代表的なツボ

ここでは、それぞれの内臓を整え、

肌の調子を内側から整えるツボを、

5つご紹介します。

・太衝(たいしょう)

・神門(しんもん)

・三陰交(さんいんこう)

・太淵(たいえん)

・湧泉(ゆうせん)

体の不調ケアにもつながるので、

ぜひ日々のセルフケアに取り入れてみてください。

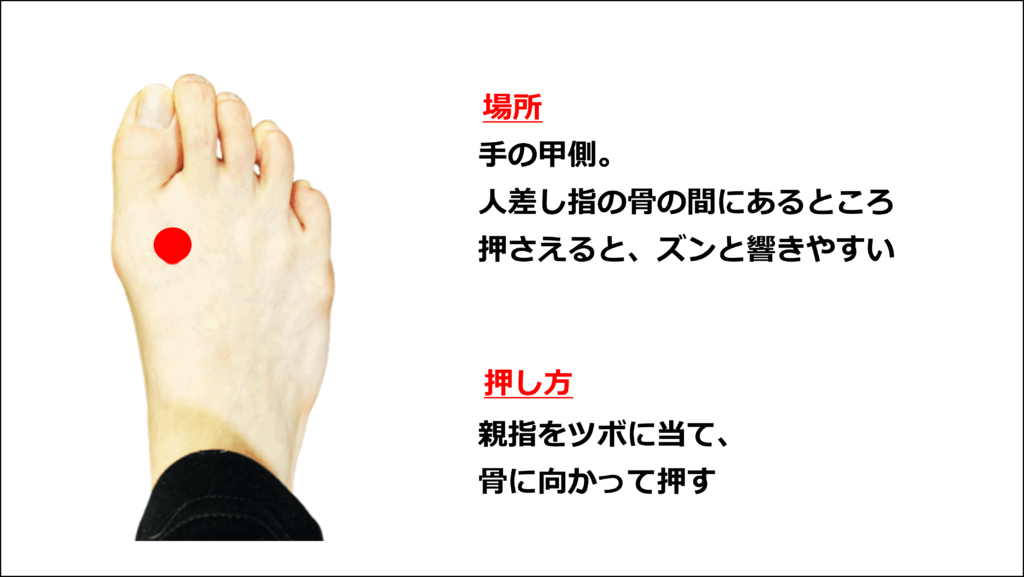

太衝(たいしょう)

1つ目は、太衝(たいしょう)というツボです。

\こんな方におすすめ/

左頬のシミやくすみ、イライラ、

目の疲れが気になる方

【 効果 】

ストレスの緩和。自律神経のバランスを整え、

血流を促進。

気の流れをスムーズにし、

肌の巡りを整える効果も。

▼ツボの場所と押し方はこちら▼

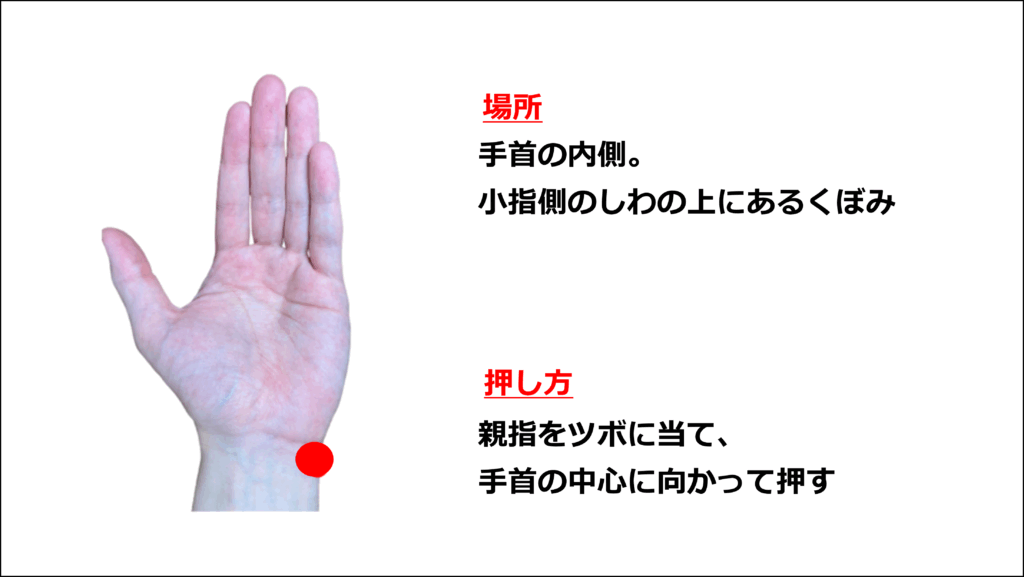

神門(しんもん)

2つ目は、神門(しんもん)というツボです。

\こんな方におすすめ/

額の赤みやほてり、不眠、

ストレスを感じやすい方

【 効果 】

心を落ち着かせ、自律神経の乱れを整える。

リラックス効果が高く、寝る前のケアにも◎

▼ツボの場所と押し方はこちら▼

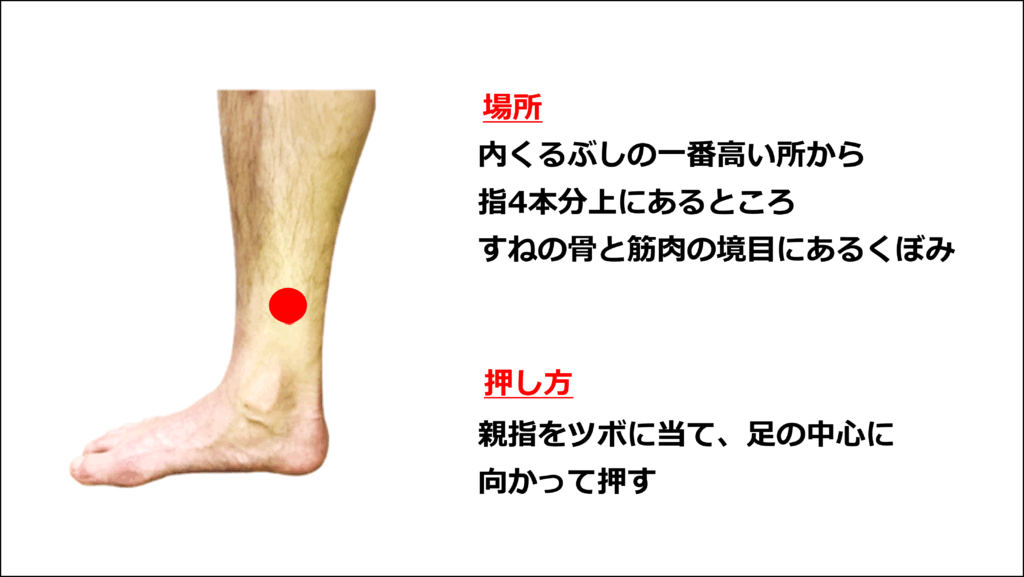

三陰交(さんいんこう)

3つ目は、三陰交(さんいんこう)というツボです。

\こんな方におすすめ/

鼻まわりの吹き出物、むくみ、

食べすぎ・疲れやすい方

【 効果 】

胃腸の働きを整え、余分な水分を排出。

肌のハリを保ち、代謝をサポート。

▼ツボの場所と押し方はこちら▼

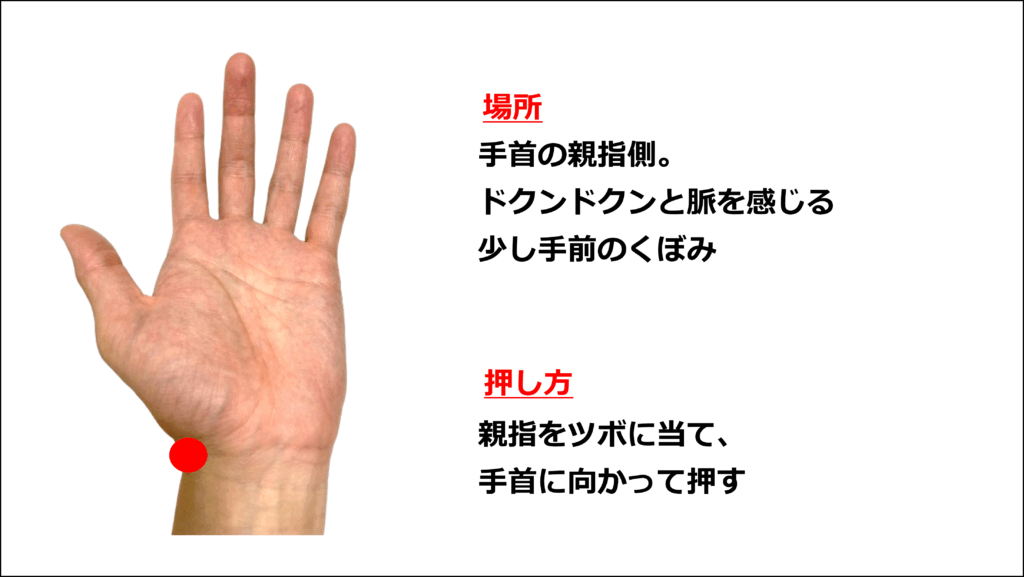

太淵(たいえん)

4つ目は、太淵(たいえん)というツボです。

\こんな方におすすめ/

右頬や鼻の乾燥、カサつき、

免疫力の低下を感じる方

【 効果 】

呼吸器と皮膚のバリア機能(潤い)を高め、

乾燥肌のケアや風邪予防にも役立ちます。

▼ツボの場所と押し方はこちら▼

湧泉(ゆうせん)

5つ目は、湧泉(ゆうせん)というツボです。

\こんな方におすすめ/

顎のたるみ、ニキビ、冷えや疲れ、

ホルモンバランスが乱れがちな方

【 効果 】

体のエネルギーを補い、冷えやむくみを改善。

ホルモンバランスを整え、若々しさをサポート。

▼ツボの場所と押し方はこちら▼

ツボ押しの基本ルール

押す強さ

「イタ気持ちいい」程度で押しましょう。

強く押しすぎたり、長時間続けたりすると、

かえって痛めてしまう恐れがあります。

押す回数

5秒間押して、5秒離すを、5回繰り返しましょう。

息を吸って、吐くタイミングで押すのがポイント!

押すタイミング

おすすめは「入浴前」。

ツボを刺激したあとに入浴することで、

筋肉の緊張がほぐれ、

血流がよりスムーズになります。

注意点

食後すぐのツボ押しは、避けましょう。

食後は消化のために血流が胃や腸に集まるため、

刺激を与えると消化の妨げになることがあります。

また、体調がすぐれないときは無理をせず、

体を休めることを優先しましょう。

まとめ

今回は「内臓を整えるケアのやり方」として、

ツボ押しをご紹介しました。

- ツボを押すことで、内臓や自律神経の働きをサポートできる

- 肝・心・脾・肺・腎、それぞれに対応するツボがある

- 強さや回数、タイミングに気をつければ、安全にセルフケアが可能

スキンケアや食事と同じように、

ツボ押しも日々の習慣に取り入れて、

体の内側から美しさを育てていきましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント